Dic 3, 2022 | CABECERA, DEBATES, Dossier Ukrania

<Daria Saburova>

“Creer que la revolución social es concebible sin insurrecciones de las pequeñas naciones en las colonias y en Europa, sin explosiones revolucionarias de una parte de la pequeña burguesía con todos sus prejuicios, sin el movimiento de las masas proletarias y semi-proletarias políticamente inconscientes contra el yugo señorial, clerical, monárquico, nacional, etc, es repudiar la revolución social. Es imaginar que un ejército tomará una posición en un lugar determinado y dirá ”“Estamos por el socialismo”“, y que otro, en otro lugar, dirá ”“Estamos por el imperialismo”“, ¡y que entonces de dará la revolución social!”! […] Cualquiera que espere una revolución social “pura” nunca vivirá lo suficiente como para verla. Es solo un revolucionario en palabras que no entiende nada de lo que es una verdadera revolución”.

Lenin, “Balance de una discusión sobre el derecho de las naciones a disponer de sí mismas” (1916).

El 30 de septiembre, Putin aprobó la anexión por parte de Rusia de las regiones de Donetsk, Lugansk, Jerson y Zaporiyia, tras los referendos fantoches celebrados entre el 23 y el 27 de septiembre, repitiendo así el escenario que ya había sido probado en 2014 en Crimea y Donbass. Este golpe se produce en el contexto de una gran contraofensiva del ejército ucraniano en las regiones de Kharkiv y Donetsk, y tiene como objetivo justificar la “movilización parcial” anunciada el 21 de septiembre. Si bien este nuevo episodio de la “autodeterminación popular” debería por sí mismo iluminar retrospectivamente lo que sucedió en 2014, algunas voces de la izquierda todavía se levantan para acusar a Ucrania de haber provocado la escalada militar en curso. Este texto repasa los acontecimientos de 2014-2022 para responder a una serie de preguntas que siguen desgarrando a una parte de la izquierda radical y que obstaculizan su solidaridad con la resistencia popular ucraniana. Estas cuestiones se refieren al movimiento separatista y la guerra en el Donbass, los acuerdos de Minsk, la política del gobierno post-Maïdan, el avance de la extrema derecha y las perspectivas para la izquierda en Ucrania.

El 30 de septiembre, Putin aprobó la anexión por parte de Rusia de las regiones de Donetsk, Lugansk, Jerson y Zaporiyia, tras los referendos fantoches celebrados entre el 23 y el 27 de septiembre, repitiendo así el escenario que ya había sido probado en 2014 en Crimea y Donbass. Este golpe se produce en el contexto de una gran contraofensiva del ejército ucraniano en las regiones de Kharkiv y Donetsk, y tiene como objetivo justificar la “movilización parcial” anunciada el 21 de septiembre. Si bien este nuevo episodio de la “autodeterminación popular” debería por sí mismo iluminar retrospectivamente lo que sucedió en 2014, algunas voces de la izquierda todavía se levantan para acusar a Ucrania de haber provocado la escalada militar en curso. Este texto repasa los acontecimientos de 2014-2022 para responder a una serie de preguntas que siguen desgarrando a una parte de la izquierda radical y que obstaculizan su solidaridad con la resistencia popular ucraniana. Estas cuestiones se refieren al movimiento separatista y la guerra en el Donbass, los acuerdos de Minsk, la política del gobierno post-Maïdan, el avance de la extrema derecha y las perspectivas para la izquierda en Ucrania.

¿Guerra civil o guerra de agresión?

El 27 de febrero de 2014, días después de la caída de Yanukóvich tras la revolución de Maidán, un grupo de personas armadas tomó el control del Parlamento y del Gabinete de Ministros en Crimea. Al día siguiente, los “pequeños hombres verdes”, soldados vestidos con uniformes militares sin identificación, invaden los aeropuertos de Sebastopol y Simferopol, así como en otros lugares estratégicos de la península. Más de dos tercios de las tropas ucranianas estacionadas en Crimea y el 99% del personal de los servicios de seguridad se pasan del lado de Rusia. Apenas tres semanas después, tras un referéndum apresurado, Putin firma la adhesión de Crimea a la Federación Rusa.

En abril del mismo año, en el este de Ucrania, las fuerzas separatistas tomaron el control de los edificios administrativos en Donetsk, Lugansk y Kharkiv, y llamaron a la organización de referendos sobre la independencia de estas regiones. Si las autoridades ucranianas recuperan rápidamente el control de Kharkiv, no pueden recuperar las regiones separatistas de Donetsk y Lugansk, y la contrarrevolución corre el riesgo de extenderse a otras ciudades del sureste. El gobierno ucraniano responde a la creación de las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk (que proclaman su independencia en mayo) con el lanzamiento de una “operación antiterrorista” (ATO) con combates que durarán hasta febrero de 2015, fecha de la firma del Acuerdo de Minsk II. Aunque este acuerdo contribuye a la disminución significativa de la intensidad de los combates, conoce, como sabemos, el mismo fracaso que el primer acuerdo de septiembre de 2014. Antes de la invasión de febrero de 2022, la guerra ya había causado más de 13,000 muertos y casi 2 millones de refugiados.

Las preguntas más frecuentes en relación con estos acontecimientos se refieren a la naturaleza del conflicto en el Donbass y la ineluctabilidad de su extensión: ¿se trataba de una guerra civil, una guerra de agresión rusa contra Ucrania o una guerra que podríamos caracterizar de inmediato como interimperialista? ¿Podría haberse evitado la continuación de la guerra en el Donbass y la invasión a gran escala de Ucrania si se hubieran aplicado efectivamente los acuerdos de Minsk?

Si buscamos una respuesta puramente empírica a la primera pregunta, no hay duda de que la guerra en el Donbass puede calificarse de guerra civil, ya que parte de los habitantes locales participa realmente primero en las manifestaciones anti-Maïdan y luego en el movimiento separatista pro-ruso. El hecho de que las partes beligerantes puedan recibir ayuda externa no cambia la validez de esta calificación: las guerras civiles implican en general, de una forma u otra, intervenciones externas. Sin embargo, en el campo político esta cuestión va rápidamente más allá de la dimensión de una simple cuestión empírica o teórica y se convierte en una cuestión partidista, porque están en juego responsabilidades respectivas, que a su vez determinan las posiciones políticas con respecto al conflicto en el Donbass. Putin siempre ha negado la participación militar de Rusia en el Donbass. El término “guerra civil” para describir lo que sucede allí forma parte del arsenal ideológico de la propaganda rusa. Por el lado de Ucrania y las instituciones europeas, que, sin embargo, reconocen la participación de las poblaciones locales en el movimiento separatista, el término “guerra civil” está desterrado. La guerra en el Donbass se califica desde 2014 (y oficialmente desde 2018) como una “guerra de agresión rusa” para subrayar no solo la participación militar de Rusia en una guerra civil ya en curso, sino también y sobre todo su papel determinante en el estallido de la misma. No se niega que la población local se haya unido a las filas de los separatistas, pero se les considera simples marionetas del Kremlin.

El movimiento separatista: ¿qué implicación de Rusia?

En realidad, hay que reconocer que las dos dimensiones están muy presentes, y la cuestión debe centrarse más bien en la relación entre las dos dimensiones del conflicto. Es cierto que el movimiento separatista no habría logrado establecerse sin un mínimo de apoyo de la población local, o más bien sin la falta de apoyo al poder post-Maïdan y a la operación de liberación del Donbass lanzada por el gobierno ucraniano en la primavera de 2014. No hay encuestas de opinión fiables sobre los territorios bajo control separatista. Pero hay que recordar que en estos territorios el Partido de las Regiones y su líder Yanukóvich, él mismo originario de Donetsk, obtuvieron más del 80% de los votos en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de 2010. Una gran parte de la población, en su mayoría de habla rusa, se concibe a sí misma como “rusa étnica”, comparte sentimientos nostálgicos de la URSS, tanto en estos aspectos socioeconómicos positivos como en estos aspectos social y políticamente conservadores, y toda la región depende económicamente de los vínculos con Rusia.

Los acontecimientos de 2014 pueden entenderse como la culminación de un proceso en el que, durante la década anterior, las divisiones identitarias y económicas reales fueron acaparadas e instrumentalizadas políticamente por diferentes fracciones del capital ucraniano. La acentuación de estas divisiones permitió que cada fracción se distinguiera en el juego electoral, relegando a un segundo plano las preocupaciones socioeconómicas y políticas comunes a las clases populares de todas las regiones de Ucrania. No siempre ha sido así. El tema étnico-cultural y lingüístico de las “dos Ucranias” solo se convierte en políticamente central a partir de las elecciones de 2004 que oponen a Viktor Yanukóvich y Viktor Yushchenko. Al mismo tiempo, asistimos a la marginación del Partido Comunista como actor independiente de la vida política y su participacón en coalición con el Partido de las Regiones. A partir de 2004, la vida política ucraniana estará, por tanto, estructurada de forma duradera según la división entre, por un lado, el campo nacional-democrático, liberal y proeuropeo, reclamando una identidad oeste-ukrainiana y, por otro, el campo paternalista, de habla rusa y pro-ruso, reclamando una identidad sud-este-ukrainiana. Esta división también toma la forma de una lucha en torno a la memoria histórica: los unos se reivindican del movimiento de liberación nacional con la figura de Bandera como héroe nacional, mientras que otros destacan la “Gran Guerra Patriótica” contra el fascismo. Cada bando desarrolla una imagen diabólica del otro: los ucranianos occidentales son estigmatizados como herederos de los colaboradores de los nazis, los ucranianos orientales como nostálgicos del estalinismo responsable de la muerte de varios millones de ucranianos durante la hambruna de la década de 1930. Esta dinámica local se acompaña geopolíticamente de un aumento de las tensiones entre Rusia y Occidente que terminan cristalizándose de manera privilegiada en torno a la cuestión ucraniana.

Según las encuestas, la mayoría de la población del Donbass estaba en contra de la firma del acuerdo de libre comercio con la Unión Europea (55,2% de “no”), con preferencia por la Unión Aduanera (64, 5% de “sí”). Según una encuesta realizada en diciembre de 2013, solo el 13% de los encuestados dijo que apoyaba a Euromaïdan, mientras que el 81% dijo que no lo apoyaba. La actitud mayoritaria de los habitantes de Donbass hacia el Maidan iba desde la indiferencia hasta la hostilidad, reforzada por el desprecio de clase que los pro-Maïdan podían mostrar hacia ellos.

Sin embargo, el Maidan tenía el potencial de reunir al país en torno a reivindicaciones comunes. Aunque fueron menos masivas, en el Donbass también hubo manifestaciones pro-Maïdan, manifestaciones contra la corrupción, los abusos del Estado policial y el sistema jurídico disfuncional, y por valores asociados, con razón o sin ella, con Europa, como la democracia, el respeto a la ley, la defensa de los derechos civiles y los derechos humanos, así como por salarios y un nivel de vida más elevados. Pero este potencial se vió sofocado, por un lado, por la entrada en el movimiento de grupos de extrema derecha que han sobredeterminado el Euromaïdan de Kiev por una agenda nacionalista, y por otro lado por el esfuerzo de los poderes locales del Este para desacreditar el movimiento. Al igual que en Kiev, los representantes locales del partido gobernante respondieron con la constitución de milicias para intimidar, desacreditar y dispersar las manifestaciones. Y al igual que en Kiev, organizaron y financiaron manifestaciones anti-Maïdan/pro-gobierno. Finalmente, la radicalización de las manifestaciones en Kiev, que llevaron al derrocamiento del régimen, así como la derogación por parte del gobierno interino de la ley de lenguas regionales aprobada dos años antes, reforzaron la idea, transmitida por los medios de comunicación, de que los nacionalistas ucranianos iban a llevar el desorden al Donbass, oprimir a las poblaciones de habla rusa y, por la reorientación radicalmente proeuropea del país, amenazar los equilibrios socioeconómicos de la región.

Pero eso no significa que hubiera una gran movilización popular desde el principio por la independencia de la región o por su anexión a Rusia, y que la crítica al Maidan inevitablemente evolucionaría en una guerra civil. Las organizaciones separatistas y panrusas (“República de Donetsk”, “Club de fans de la Novorossiya”, “Bloc ruso”, etc.) eran muy marginales antes de 2014. Hasta febrero de 2014, sus manifestaciones condenando el golpe de Estado fascista, llamando a defender a la iglesia ortodoxa rusa y la pertenencia del Donbass a Rusia, solo reunían a unas pocas decenas de personas. La extensión del tema separatista fue más bien obra de las élites locales y las fuerzas separatistas minoritarias apoyadas por Rusia, que supieron explotar el descontento popular difuso contra el nuevo gobierno. Las conversaciones con los ciudadanos de las regiones separatistas revelan sobre todo un sentimiento de impotencia, la impresión de ser rehenes de los juegos geopolíticos que los superan, el resentimiento hacia todas las partes beligerantes y un profundo deseo de volver a la paz. El contraste es sorprendente cuando comparamos este bajo nivel de movilización popular con la resistencia actual de los ucranianos a la invasión rusa, ya que el 98% de los encuestados en las últimas encuestas brindan un fuerte apoyo al ejército ucraniano /1.

Por lo tanto, podemos afirmar que sin la participación de Rusia, la desconfianza de las poblaciones de Donbass en la revolución de Maidan seguramente no se habría convertido en una guerra civil. En primer lugar, está el inmenso papel que desempeñó la propaganda rusa en el descrédito de Maidan como un golpe de Estado fascista orquestado por Estados Unidos. Los medios de comunicación rusos o controlados por las élites locales pro-rusas, principales fuentes de información para la población local, difundieron todo tipo de información falsa y rumores sobre el destino reservado por el nuevo poder de Kiev a las poblaciones de habla rusa: que las y los rusófonos iban a ser despedidos de sus puestos de trabajo en instituciones y empresas públicas, o incluso expulsados del país; que los “Banderistas” iban a venir al Donbass para sembrar el miedo y la violencia; que las minas del Donbass iban a ser definitivamente cerradas y utilizadas por los países europeos para almacenar en ellas residuos radioactivos; que el mercado ukraniano iba a ser sumergido en productos alimenticios modificados genéticamente; que Estados Unidos usaría Ucrania como base para librar la guerra contra Rusia. En la crisis política del invierno-primavera 2013-2014, Rusia es así cada vez más percibida como garante de paz y estabilidad.

Luego hubo la participación directa de consejeros del Kremlin como Surkov y Glazyrev, así como de las fuerzas especiales rusas en las protestas anti-Maïdan y en el levantamiento separatista bajo la bandera de la “Primavera Rusa”. Éste es dirigido por el ciudadano ruso Girkin-Strelkov, que más tarde fue reemplazado por el ciudadano de Donetsk Aleksandr Zakharchenko para dar más legitimidad a la dirección de las nuevas repúblicas.

Finalmente, a partir de junio de 2014, Rusia se involucra en la guerra no solo enviando armas pesadas a los separatistas locales, sino también directamente con la participación de las unidades del ejército ruso en los combates en Ilovaïsk en agosto de 2014, en Debaltseve en febrero de 2015, etc. Esta intervención militar tuvo lugar cuando el ejército ucraniano y los batallones de voluntarios estaban a punto de infligir una derrota decisiva a las fuerzas separatistas. Es la entrada del ejército ruso en la guerra la que cambia por completo las correlaciones de fuerzas, empujando al presidente ucraniano Poroshenko a iniciar el proceso de negociaciones y firmar el alto el fuego conocido como acuerdos de Minsk.

Los acuerdos de Minsk: ¿una guerra evitable?

Por lo tanto, hay que recordar que los acuerdos de Minsk se producen en una situación militar muy desfavorable para el gobierno ucraniano, en un momento en que Rusia revierte la situación en el campo de batalla y amenaza con continuar las conquistas territoriales en el este y el sur de Ucrania, con el desafío de la creación de un corredor terrestre de Crimea a Transnistria. Ya había en ese momento el miedo muy real a una invasión a gran escala del país. Por lo tanto, Ucrania se ve obligada a aceptar los términos de las negociaciones. Para Rusia se trataba de encontrar una manera de mantener una influencia decisiva en la política interna y externa de Ucrania, porque con la pérdida de Crimea y parte del Donbass, Ucrania también ha perdido su electorado más orientado al voto pro-ruso. Para asegurarse el control de su antigua semi-colonia, Rusia tenía, por tanto, más interés en la reintegración por parte de Ucrania de los territorios separatistas bajo condición de la federalización del país, y en que no se pudiera tomar ninguna decisión estratégica sin el acuerdo de todos los miembros de la federación, que en reconocer su independencia o vincularlos definitivamente a Rusia, que era lo que sin embargo los propios líderes separatistas deseaban.

Las negociaciones se llevan a cabo en dos ocasiones: en septiembre de 2014 (Minsk I) y en febrero de 2015 (Minsk II). Los acuerdos de Minsk incluían varios puntos con un componente de seguridad (alto el fuego, retirada de armas pesadas, intercambio de prisioneros, restauración de la frontera ucraniana) y un componente político (amnistía de las personas involucradas en el movimiento separatista, reforma constitucional de Ucrania estableciendo un principio de descentralización del poder, reconocimiento de un estatus especial a las regiones de Lugansk y Donetsk, organización de elecciones locales). Ningún punto de estos acuerdos se aplicó plenamente. Su fracaso se explica por el estancamiento de las negociaciones sobre la parte política. Ucrania reclamaba que las elecciones locales se celebrasen de acuerdo con la ley ucraniana y bajo la vigilancia de instituciones internacionales independientes tras el desmantelamiento y la retirada previa de todas las formaciones militares ilegales (fuerzas separatistas, mercenarios y ejército regular ruso) y la recuperación por parte de Ucrania del control de su frontera. Por su parte, Putin quería que el proceso comenzara con las elecciones locales y la reforma constitucional. El otro punto de desacuerdo se refería a la amnistía para los líderes de las repúblicas separatistas y el reconocimiento de un estatus especial para el Donbass. Este estatus implicaba que las regiones pudieran llevar a cabo una política económica, social, lingüística y cultural autónoma, nombrar fiscales y tener órganos de justicia independientes y, finalmente, formar sus propias “milicias populares”. El texto también sugería que el gobierno central debía contribuir a reforzar la cooperación entre las regiones de Lugansk y Donetsk y Rusia. Concretamente, el texto de los acuerdos tenía como objetivo legalizar el statu quo: los actuales líderes separatistas se convertirían en representantes oficiales del poder ucraniano en los territorios ocupados, sus fuerzas militares se mantendrían y tomarían oficialmente el control de la frontera ruso-ucraniana.

Como resultado, los acuerdos de Minsk eran inaceptables para la opinión pública ucraniana. A lo sumo aseguraban una congelación provisional del conflicto. Estaba claro que, para Rusia, se trataba de adquirir un instrumento permanente de injerencia en los asuntos ucranianos, impidiendo que el país llevara a cabo una política exterior e interna independiente. Además, estos acuerdos no aportaban ninguna solución a la cuestión de Crimea. La aplicación de estos acuerdos por parte del poder ucraniano seguramente habría llevado a una nueva crisis política, a un nuevo Maidan liderado esta vez por la franja más reaccionaria de la sociedad civil ucraniana. Desde el punto de vista de la realpolitik, siempre se podría decir que el gobierno ucraniano podría haber evitado la guerra haciendo concesiones a Rusia. Pero tal afirmación equivale a culpar a la víctima y aceptar que las potencias imperialistas pueden dictar a los pueblos las condiciones de su sumisión bajo presión militar.

4/12/2022

https://lanticapitaliste.org/actualite/international/questions-sur-lukraine-1-de-lannexion-de-la-crimee-la-guerre-dans-le

L’Anticapitaliste n°140 (noviembre 2022)

Traducción: F.E. para antikapitalistak.org

1/ https://www.pravda.com.ua/news/2022/08/11/7362903/

Nov 25, 2022 | CABECERA, OTRAS WEB

A l´encontre, 24-11-2022

https://alencontre.org/

Traducción de Correspondencia de Prensa

Oscar-René Vargas, ciudadano nicaragüense de 77 años, es un economista, historiador y analista de la actualidad centroamericana cuyas cualidades son reconocidas en los círculos académicos, particularmente por aquellos que han defendido sistemáticamente los derechos sociales y democráticos del pueblo nicaragüense frente a los diferentes regímenes autoritarios.

Oscar-René Vargas, ciudadano nicaragüense de 77 años, es un economista, historiador y analista de la actualidad centroamericana cuyas cualidades son reconocidas en los círculos académicos, particularmente por aquellos que han defendido sistemáticamente los derechos sociales y democráticos del pueblo nicaragüense frente a los diferentes regímenes autoritarios.

Sin embargo, el martes 22 de noviembre de 2022 nos enteramos de su «secuestro» -es decir su detención y encarcelamiento- por la policía del régimen del presidente Daniel Ortega. Este acto arbitrario nos indigna profundamente, sobre todo porque es la continuación de una serie de detenciones de personas críticas, desde diversos ángulos, del actual régimen nicaragüense.

Oscar-René Vargas es conocido por sus numerosos trabajos históricos -más de 35 libros- sobre Nicaragua, así como por su compromiso, desde mediados de los años 60, contra la dictadura de Somoza, su apoyo al gobierno original del FSLN y su respaldo al movimiento popular reivindicativo que se manifestó en 2018. Los compromisos mencionados aquí reflejan la rectitud ética y política de Oscar-René Vargas, su apego a los derechos democráticos y, por tanto, a la libertad de expresión y de organización.

Pedimos a las autoridades nicaragüenses el pleno respeto de la integridad física de Oscar-René Vargas, de todos sus derechos de defensa y su liberación inmediata. Cualquier posible procedimiento futuro deberá respetar absolutamente los derechos humanos y las normas jurídicas internacionales.

Esta exigencia está en consonancia con el Estatuto sobre derechos y garantías de los nicaragüenses, adoptado por la Junta de gobierno de reconstrucción nacional de la República de Nicaragua el 21 de agosto de 1979, y con el dictamen de la Comisión Internacional de Juristas (CIJ) de 1980, que señalaba «las preocupaciones humanitarias del [nuevo] gobierno» (p. 6).

Nuestro apoyo a este llamamiento dirigido a las actuales autoridades de Nicaragua se hace eco de esos principios y valores que Oscar-René Vargas defendió entonces y que sigue defendiendo.

Anexo

Si el «secuestro» de Oscar-René Vargas no fuera reconocido por las autoridades, se le estaría negando la condición de preso con todos los derechos que de ella deberían derivarse. Una situación de «desaparecido» -que recuerda los peores momentos de ciertas dictaduras- requeriría una intervención aún más decidida de una instancia propia al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, así como del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), ya que la vida de Oscar-René Vargas estaría en una situación de mayor peligro que la actual. (Los responsables del llamamiento, 24 de noviembre, a las 17 horas)

Primeras firmas reunidas entre el 23 de noviembre y el primer cierre del 24 de noviembre a las 15 horas

América Central y del Sur

Dra. Elena Lazos Chavero, Profesora-Investigadora Titular C, SNI III, Instituto de Investigaciones Sociales, Cd. Universitaria, Coyoacán, Ciudad de México

Manuel Aguilar Mora, escritor y profesor, Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM)

Rodrigo Díaz Cruz, profesor-investigador Departamento de Antropología, UAM-I, México

Carmen de la Peza, profesora-investigadora Universidad Autónoma Metropolitana, Departamento de Comunicación y Educación, UAM-X, México

Ana Lau Jaiven, profesora-investigadora Universidad Autónoma Metropolitana, Departamento de Política y Cultura UAM-X, México

Ma. Eugenia Ruiz Velasco, profesora-investigadora Universidad Autónoma Metropolitana, UAM, México

Gisela Espinosa Damián, profesora-investigadora Universidad Autónoma Metropolitana, Departamento de Relaciones Sociales UAM. Directora de la revista Veredas, México

Ángeles Eraña, profesora-investigadora del Instituto de Investigaciones Filosóficas, IIF, Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, México

Luis Bueno Rodríguez, profesor-investigador Universidad Autónoma Metropolitana, UAM, CILAS, México

Gilberto López y Rivas, Profesor-investigador Instituto Nacional de Antropología e Historia, INAH, Morelos, México

Alicia Castellanos Guerrero, profesora-investigadora jubilada UAM-I, México

Arturo Anguiano, profesor-investigador Universidad Autónoma Metropolitana, UAM, México

Sonia Comboni Salinas, profesora-investigadora Universidad Autónoma Metropolitana, UAM, México

Noemí Luján Ponce, profesora-investigadora UAM, México

Fernando Matamoros, profesor de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, BUAP, México

Araceli Mondragón, profesora-investigadora Universidad Autónoma Metropolitana, UAM, México

Marcos Tonatiuh Águila Medina, profesor-investigador Departamento de producción Económica, UAM-X, México

Mary Rosaria Goldsmith Connelly, profesora-investigadora UAM-X, México

Germán A. De la Reza, Profesor-investigador, UAM-X, México

Telésforo Nava Vázquez, profesor-investigador, UAM-I, México

Adolfo Gilly, professor emerito, Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, UNAM, México

Gerardo Ávalos Tenorio, profesor-investigador de la UAM, México

Margarita Zires, Profesora-investigadora de la UAM, México

Luis Hernández Navarro, Coordinador Editorial de La Jornada, México

Mary Rosaria Goldsmith Connelly, profesora-investigadora UAM-X, México

Germán A. De la Reza, Profesor-investigador UAM-X, México

Telésforo Nava Vázquez, Profesor-investigador UAM-I, México

Julio Muñoz Rubio, Profesor Biólogo, Facultad de Ciencias, UNAM, México

Massimo Modonesi, professeur de Sciences Politiques et Sociales, UNAM, México

Dr. Gilberto Lopez y Rivas, profesor investigador del INAH Morelos, México

Carmen Aliaga, UAM Xochimilco, México

***

Maristella Svampa, investigadora del CONICET, Argentina

Horacio Tarcus, Director del Centro de Documentación e Investigación de la Cultura de Izquierda (CeDinci), Argentina

Rubén Lo Vuolo, economista del CIEEP, Argentina

Valeria Manzano, Universidad Nacional de San Martín, Argentina

Pablo Pozzi, Profesor Consulto, Universidad de Buenos Aires, Argentina

Pablo Bertinat, profesor de la Universidad Tecnológica Nacional, Argentina

Mario Pecheny, Director del área de Ciencias Sociales y Humanidades del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicac (CONICET), Argentina

Julián Rebón, profesor de la Universidad de Buenos Aires, Argentina

Roberto Gargarella, Profesor Universidad de Buenos Aires, Conicet, Argentina

Dra Ana Teresa Martinez, Instituto de Estudios para el Desarrollo Social (INDES), Universidad Nacional de Santiago del Estero/Consejo de Investigaciones Científicas y Tecnológicas (UNSE-CONICET), Argentina

Gabriel Puricelli, Profesor, Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Buenos Aires, Argentina

***

Valério Arcary, professor titular del Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo, Brasil

Forrest Hylton, profesor invitado de Historia, Universidade Federal da Bahia, Brasil

Ricardo Antunes, profesor titular, Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP), Brasil

Breno Bringel, profesor de la Universidad Estatal de Río de Janeiro, Brasil

José Mauricio Domínguez, profesor de la Universidad Estatal de Río de Janeiro, Brasil

Pablo-Henrique Martins, Universidad Federal de Pernambuco, Brasil

***

Mario Rodríguez, fundación Wayna Tambo, Bolivia

Elizabeth Peredo Beltran, Psicóloga e Investigadora, Observatorio de Cambio Climático y Desarrollo – OBCCD, Bolivia

***

Muricio Archila, Profesor Titular (pensionado), Universidad Nacional de Colombia

Daniel Libreros Caicedo, economista, profesor, Universidad Nacional de Colombia, Bogotá

Alejandro Mantilla, profesor de la Universidad Nacional de Colombia

***

María Esther Montanaro Mena, cédula 1-0922-0124, Universidad de Costa Rica

***

Miriam Lang, profesora de la Universidad Andina Simón Bolívar, Ecuador

Alberto Acosta, economista, ex-presidente de la Asamblea Constituyente de Ecuador

***

Dr. Haroldo Dilla Alfonso, Profesor Titular, Director del Instituto de Estudios Internacionales (INTE), Universidad Arturo Prat, Chile

***

Ana Silvia Monzón, FLACSO, Guatemala

***

Virtudes de la Rosa, profesor de la Univerrsidad Autónoma de Santo Domingo

***

Ramiro Chimuris, economista y abogado, Universidad de la República, Uruguay

Isabel Koifmann, sindicalista, Cooperativa Magisterial, Uruguay

Daniel Ceriotti, licenciado en Nutrición, Universidad de la República, Uruguay

Ernesto Herrera, periodista, Uruguay

***

Hans Nusselder, Consultor-investigador en desarrollo rural, San José, Costa Rica

***

Edgardo Lander, Universidad Central de Venezuela

***

Estados Unidos

Jeffrey L. Gould, Distinguished Visiting Professor of Modern History, School of Historical Studies, Institute for Advanced Study, Indiana University, Etats-Unis

Barbara Weinstein, Silver Professor of Latin American History, New York University, Etats-Unis

Justin Wolfe, Associate Professor of History, Tulane University, Etats-Unis

Jocelyn Olcott, Professor of History, Duke University, Etats-Unis

Michel Gobat, Professor of History, University of Pittsburgh, Etats-Unis

William I. Robinson Distinguished Professor of Sociology and Global and International Studies, Latin American and Iberian Studies, University of California-Santa Barbara, Etats-Unis

Dan La Botz, Membre du comité de rédaction de New Politics, New York, Etats-Unis

Steven Volk, Professor of History Emeritus, Oberlin College, Ohio, Etats-Unis

Dr. Julie A. Charlip, Professor emerita, Latin American History, Whitman College, Etats-Unis

Clara E Irazábal Zurita, JEDI Officer, ADVANCE Professor, School of Architecture, Planning and Preservation, University of Maryland, Etats-Unis

John L. Hammond, Professor of sociology, City University of New York, former collaborator in the Casa del Gobierno, Estelí, 1985-86, Etats-Unis

Rosalind Bresnahan, California State University San Bernardino (retired), Etats-Unis

William Bollinger, Latin American Studies, California State University, Los Angeles, Etats-Unis

Carlos Forment, professor, New School of Social Research, NewYork, Etats-Unis

- Vann Woodward, Professor of History, Yale University, Etats-Unis

Arturo Escobar, Prof. Emerito de Antropologia, U. de Carolina del Norte, Chapel Hill, Etats-Unis

Amy C. Offner, Associate Professor of History, University of Pennsylvania, Etats-Unis

William Aviles, Professor of Political Science, University of Nebraska at Kearney, Etats-Unis

Jeffery R. Webber, Associate Professor, Department of Politics, York University, Toronto, Canada

Viviana Canibilo Ramírez, BA (Hons), Dip. Ed., Investigadora Independiente, Senior Teacher of Spanish & Home Economics (retired), NSW & Queensland Depts. of Education (1980-2016), Australia

***

Francia

Michael Löwy, director emérito de investigaciones, CNRS, Francia

Eleni Varikas, profesor emérito de la Université de Paris 8, Francia

Catherine Samary, economista, Université Paris Dauphine

Gustave Massiah, profesor retirado de l’Ecole d’architecture de Paris La Villette, France

Claude Serfati, economista, IRES, Paris

Franck Gaudichaud, profesor universitario de Historia latinoamericana en la Université Toulouse Jean Jaurès, Francia

Christian Tutin, profesor emérito des universités, Paris-Est, Francia

Pierre Salama, profesor emérito universitario, economista, Université Paris-Nord, Francia

Jean Malifaud, catedrático, Université Paris Didedot, mathématicien, Francia

Alain Bihr, profesor honorario de sociología, Université de Bourgogne-Franche-Comté (Besançon), Francia

Roland Pfefferkorn, profesor emérito de sociología, Université de Strasbourg, Francia

Bernard DREANO, economista, Presidente del CEDETIM (Centre d’études et d’initiatives de solidarité internationale), Francia

Natacha Lillo, catedrática, Université Paris Cité, Francia

Thomas Posado, Doctor en ciencias políticas en la Université Paris-8, Francia

Bruno Percevois, médico pediatra jubilado, Francia

Olivier Compagnon, historiador, Université Sorbonne Nouvelle (Institut des Hautes Etudes de l’Amérique latine), Francia

Leila Chaibi, eurodiputada, Francia

Hadrien Clouet, sociólogo, diputado del departamento de la Haute-Garonne, Francia

Hubert Krivine, profesor emérito de física, Université Pierre et Marie Curie, Francia

Luc Quintin, MD, PhD, anestesiólogo jubilado, investigador jubilado, Francia

Claude Calame, responsable de estudios, Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales, Francia

Evelyne Perrin, sociólogo, Stop Précarité et LDH 94 – Ligue française de défense des droits de l’Homme, Francia

Pierre Cours-Salies, profesor emérito, Paris-8, Francia

John Barzman, profesor emérito de historia contemporánea, Université Le Havre Normandie, Francia

Isabelle Garo, filósofa, Francia

Christian Mahieux, Union Syndicale Solidaires, Réseau Syndical International de Solidarité et de Luttes, Francia

Carlos Agudelo, Sociólogo, investigador asociado URMIS, IRD – CNRS – Université de Paris – Université Côte d’Azur, Francia

Bruno Percevois, médico pediatra jubilado, Francia

Natacha Lillo, catedrática, Université Paris Cité, Francia

Laurent Faret, profesor de geografía en la Université Paris-Diderot, Francia

Janette Habel, Catedrática en la Université de Marne-la-Vallée et à l’IHEAL, Francia

Ludivine Bantigny, catedrática, historiadora, Université de Rouen-Normandie, Francia

Pierre Khalfa, economista, Fondation Copernic, Francia

Nicole Abravanel, Ecole de Hautes Etudes en Sciences Sociales, Francia

Christiane Vollaire, filósofa, Investigadora asociada, CNAM, Paris, Francia

Ruben Navarro, profesor y traductor, Lyon, Francia,

***

Bélgica

Bernard Duterme, directord del CETRI – Centre tricontinental, Bélgica

Mateo Alaluf, profesor honorario Université libre de Bruxelles, Bélgica

Andrea Rea, profesor en la Université Libre de Bruxelles, Bélgica

Pierre Marage, profesor emérito de la Université Libre de Bruxelles, Bélgica

Anne Morelli, profesor emérito de la Université Libre de Bruxelles, Bélgica

Marcelle Stroobants, profesor emérito de la Université Libre de Bruxelles, Bélgica

Jean Vogel, profesor en la Université Libre de Bruxelles, Bélgica

Éric Toussaint, doctor en ciencias políticas en las universidades de Paris 8 et de Liège, Bélgica

Hugues Le Paige, periodista, cineasta, Bélgica

Isabelle Stengers, profesora emérita en la Université Libre de Bruxelles, Bélgica

Francine Bolle, profesora en la Université Libre de Bruxelles, Bélgica

Esteban Martinez, profesor en la Université Libre de Bruxelles, Bélgica

Fréderic Louault, profesor en la Université Libre de Bruxelles, Bélgica

Margaux De Barros, investigadora en la Université Libre de Bruxelles, Bélgica

Laurent Vogel, investigador asociado en el Institut Syndical Européen, Bélgica

Christine Pagnoulle, profesora honoraria en la Université de Liège, Bélgica

Sylvie Carbonnelle, asistente, reponsable de estudios, Instituto de Sociología, Université Libre de Bruxelles, Bélgica

Jean Vandewattyne, profesor, Université de Mons, Bélgica

Douglas Sepulchre, asistente, Université libre de Bruxelles, Bélgica

Riccardo Petrella, profesor emérito de la Université Catholique de Louvain (B), Economista político, Bélgica

Perrine Humblet, profesor emérito en la Université Libre de Bruxelles, Bélgica

Corinne Gobin, profesor emérito en la Université Libre de Bruxelles, Bélgica

Michel Caraël, Pprofesor emérito de l’Université Libre de Bruxelles, Bélgica

Willy Estersohn, periodista, Bélgica

Jean Puissant, profesor emérito Université Libre de Bruxelles, Bélgica

Ralph Coeckelberghs, ex secretario general de Solidarité Socialiste-ONG active au Nicaragua, Bélgica

Eric Corijn, profesorde estudios urbanos, Vrije Universiteit Brussel (VUB), Bélgica

Pierre Galand, profesor emérito de lass Universités, ULB, Bélgica

Tatiana Roa, profesora Centre for Latin American Research and Documentation Cedla, Amsterdam University, Países Bajos

***

Gran Bretaña

Alex Callinicos, Emeritus Professor of European Studies, King’s College London

Gilbert Achcar, Professor, SOAS, University of London

Alfredo Saad Filho, Professor, King’s College London

Elisa Van Waeyenberge, Professor, SOAS, University of London

***

España

Jaime Pastor, profesor de ciencias políticas en la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), Madrid, España

Marcos Roitman, profesor de sociología de la Universidad Complutense de Madrid, España

Luisa Martín Rojo, catedrática de Lingüística de la Universidad Autónoma de Madrid, España

María Trinidad Bretones, profesora titular de Sociología la Universidad de Barcelona, España

Antonio García-Santesmases, catedrático de Filosofía Política de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, España

Roberto Montoya, escritor y periodista, España

Carlos Prieto Rodriguez, profesor emérito de la Universidad Complutense de Madrid, España

Ángeles Ramírez, profesora titular de Antropología social de la Universidad Autónoma de Madrid, España

***

Italia, Portugal

Luigi Ferrajoli, professore emerito di « Filosofia del diritto » presso l’Università degli Studi Roma Tre, Docteur honoris causa de varias universidades : Buenos Aires (UBA), Universidad Nacional de La Plata, Universidad de la Repubblica del Uruguay, Academia Brasileira de Direito Constitucional (Curitiba, Brasil), etc.

Pierto Basso, Professore associato di Sociologia – Università Ca’ Foscari / Venezia, Italia

Riccardo Bellofiore, Docente di Economia politica all’Università degli Studi di Bergamo, Italia

Michele Fatica, professore emerito di storia moderna e contemporanea presso l’Università « L’Orientale » di Napoli, Italia

Alda Sousa, Universidad de Porto, ciencias biomédicas, Portugal

Jorge Sequeiros, Universidad de Porto, medicina, Portugal

Ana Campos, Universidad Nueva de Lisboa, medicina, Portugal

Francisco Louçã, Universidad de Lisboa, economía, Portugal

***

Suiza

Jean Ziegler, profesor emérito de sociología de la Université de Genève, vice-présidente del comité consultativo del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Suiza

Sébastien Guex, profesor honorario de la Université de Lausana, Suiza

Bernard Voutat, profesor de la Université de Lausana, Suiza

Sandra Bott, profesora asistente, facultad de letras, Universidad de Lausana, Suiza

Silvia Mancini, profesora honoraria, Faculté de théologie et des sciences des religions, Université de Lausanna, Suiza

Malik Mazbouri, Maître d’enseignement et de recherches, Faculté des Lettres, Université de Lausanne, Suiza

Jean Batou, profesor honorario, Faculté des Sciences sociales et politiques, Université de Lausanne, Suisse

Joseph Daher, profesor invitado, Faculté des Sciences sociales et politiques, Université de Lausana, Suiza

Stéfanie Prezioso, profesora asociada, Faculté des sciences sociales et politiques, Université de Lausana, Suiza, miembro del Parlemento federal

Janick Marina Schaufelbuehl, profesora asociada, Faculté des sciences sociales et politiques, Université de Lausana, Suiza

Nils de Dardel, avogado, ex parlamentario federal, Ginebra, Suiza

Romolo Molo, abogado, Ginebra, Suiza

Hans Leuenberger, Delegado CICR jubilado, Suiza

Nelly Valsangiacomo, profesor, Faculté des Lettres, Université de Lausana, Suiza

Charles-André Udry, economista, Editions Page 2, Suiza

Nicolas Bancel, profesor, Faculté des Sciences sociales et politiques, Université de Lausana, Suiza

Pierre Eichenberger, Maître d’enseignement et de recherche, Faculté des Sciences sociales et politiques, Université de Lausana, Suiza

Pierre Frey, profesor honorario en la Ecole polytechnique fédérale, Lausana, Suiza

Caroline RENOLD, abogada, Ginebra, Suiza

Pierre STASTNY, abogado, Ginebra, Suiza

Maurizio LOCCIOLA, abogado, Ginebra, Suiza

Christian Dandrès, abogado, miembro del Parlemento federal, Ginebra, Suiza

Emmanuel Amoos, miembre del Parlemento federal, Valais, Suiza

Laurence Fehlmann Rielle, miembro del Parlamento federal, Ginebra, Suiza

Nicolas Walder, miembro del Parlemen federal, Ginebra, Suiza

Dr Martine Rais, médico, Suiza

Cédric Wermuth, miembro del Parlemeno federal, Argovie, Suiza

Pierre-Yves Maillard, miembro del Parlemento federal, Vaud, Suiza

Sébastien Chauvin, profesor asociado, Faculté des Sciences sociales et politiques, Université de Lausana, Suiza

Michel Ducraux, ddelegado CICR jubilado, Suiza

Cécile Péchu, Maître d’enseignement et de recherche, Université de Lausana, Suiza

***

Austria, Alemania

Dr. Leo Gabriel, Periodista y Antropólogo, Austria

<

p style=»text-align: justify;»>Dr. Manfred Liebel, Profesor emérito Technische Universität Berlin, Alemania

[El secretario de Estado de Salud, Steve Barclay, no deja de proclamar que las huelgas pueden poner en peligro a los pacientes, él, que rechazó cualquier negociación con el secretario del Royal College of Nursing (sindicato de las enfermeras), Pat Cullen. Cabe recordar que el RCN no había iniciado un movimiento de huelga durante 106 años. Y esto después de una amplia votación entre sus miembros. En cualquier caso, el ministro de Finanzas Jeremy Hunt rechaza cualquier aumento salarial que permita hacer frente a la inflación. Sin acuerdo, tras los dos días de huelga de este lunes 19 y martes 20 de diciembre, se llevará a cabo una nueva movilización en enero. Taj Ali explica lo que alimenta la huelga: los efectos de la crisis financiera y humana del NHS (Servicio Nacional de Salud), planificada desde hace años por los gobiernos conservadores. Red. A l´Encontre]

[El secretario de Estado de Salud, Steve Barclay, no deja de proclamar que las huelgas pueden poner en peligro a los pacientes, él, que rechazó cualquier negociación con el secretario del Royal College of Nursing (sindicato de las enfermeras), Pat Cullen. Cabe recordar que el RCN no había iniciado un movimiento de huelga durante 106 años. Y esto después de una amplia votación entre sus miembros. En cualquier caso, el ministro de Finanzas Jeremy Hunt rechaza cualquier aumento salarial que permita hacer frente a la inflación. Sin acuerdo, tras los dos días de huelga de este lunes 19 y martes 20 de diciembre, se llevará a cabo una nueva movilización en enero. Taj Ali explica lo que alimenta la huelga: los efectos de la crisis financiera y humana del NHS (Servicio Nacional de Salud), planificada desde hace años por los gobiernos conservadores. Red. A l´Encontre] Hasta 100.000 enfermeras podrían participar en un movimiento sindical en los hospitales de Inglaterra, País de Gales e Irlanda del Norte los días 15 y 20 de diciembre, marcando la primera huelga nacional en la historia del Royal College of Nurses (RCN- sindicato de enfermeras), fundado en 1916.

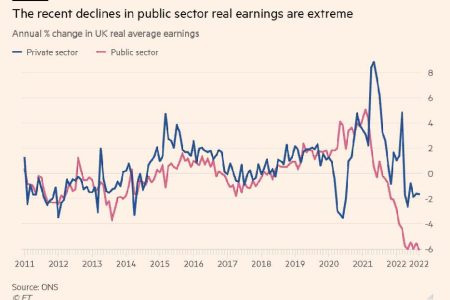

Hasta 100.000 enfermeras podrían participar en un movimiento sindical en los hospitales de Inglaterra, País de Gales e Irlanda del Norte los días 15 y 20 de diciembre, marcando la primera huelga nacional en la historia del Royal College of Nurses (RCN- sindicato de enfermeras), fundado en 1916. Mientras las y los trabajadores del Reino Unido se preparan para acciones de huelga relacionadas, entre otras cosas, con los salarios, se ha comprobado que 2022 fue el peor año para los salarios reales desde hace casi medio siglo.

Mientras las y los trabajadores del Reino Unido se preparan para acciones de huelga relacionadas, entre otras cosas, con los salarios, se ha comprobado que 2022 fue el peor año para los salarios reales desde hace casi medio siglo.

Johnatan Fuentes

Johnatan Fuentes  que bajo diversas formas intentó impedir la investidura presidencial recurriendo a un pool de abogados reaccionarios, así como a los grandes medios de comunicación que se propusieron menoscabar la legitimidad del nuevo gobierno que llegaba con banderas de izquierda.

que bajo diversas formas intentó impedir la investidura presidencial recurriendo a un pool de abogados reaccionarios, así como a los grandes medios de comunicación que se propusieron menoscabar la legitimidad del nuevo gobierno que llegaba con banderas de izquierda. Hace varios días que el grupo feminista Bilkis de Lviv ha lanzado una campaña contra la marca de licor La Cerise ivre (La cereza borracha) que muestra una mujer desnuda en las etiquetas de sus botellas.

Hace varios días que el grupo feminista Bilkis de Lviv ha lanzado una campaña contra la marca de licor La Cerise ivre (La cereza borracha) que muestra una mujer desnuda en las etiquetas de sus botellas. ¿Y qué suscitaría, además, la confusión que se produjo en la cúspide del poder durante las caóticas semanas del mandato de Liz Truss y la focalización mediática ahora totalmente orientada hacia las intrigas institucionales de una nueva sucesión en el cargo de primer ministro?

¿Y qué suscitaría, además, la confusión que se produjo en la cúspide del poder durante las caóticas semanas del mandato de Liz Truss y la focalización mediática ahora totalmente orientada hacia las intrigas institucionales de una nueva sucesión en el cargo de primer ministro? El 30 de septiembre, Putin aprobó la anexión por parte de Rusia de las regiones de Donetsk, Lugansk, Jerson y Zaporiyia, tras los referendos fantoches celebrados entre el 23 y el 27 de septiembre, repitiendo así el escenario que ya había sido probado en 2014 en Crimea y Donbass. Este golpe se produce en el contexto de una gran contraofensiva del ejército ucraniano en las regiones de Kharkiv y Donetsk, y tiene como objetivo justificar la “movilización parcial” anunciada el 21 de septiembre. Si bien este nuevo episodio de la “autodeterminación popular” debería por sí mismo iluminar retrospectivamente lo que sucedió en 2014, algunas voces de la izquierda todavía se levantan para acusar a Ucrania de haber provocado la escalada militar en curso. Este texto repasa los acontecimientos de 2014-2022 para responder a una serie de preguntas que siguen desgarrando a una parte de la izquierda radical y que obstaculizan su solidaridad con la resistencia popular ucraniana. Estas cuestiones se refieren al movimiento separatista y la guerra en el Donbass, los acuerdos de Minsk, la política del gobierno post-Maïdan, el avance de la extrema derecha y las perspectivas para la izquierda en Ucrania.

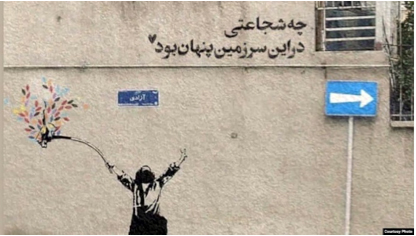

El 30 de septiembre, Putin aprobó la anexión por parte de Rusia de las regiones de Donetsk, Lugansk, Jerson y Zaporiyia, tras los referendos fantoches celebrados entre el 23 y el 27 de septiembre, repitiendo así el escenario que ya había sido probado en 2014 en Crimea y Donbass. Este golpe se produce en el contexto de una gran contraofensiva del ejército ucraniano en las regiones de Kharkiv y Donetsk, y tiene como objetivo justificar la “movilización parcial” anunciada el 21 de septiembre. Si bien este nuevo episodio de la “autodeterminación popular” debería por sí mismo iluminar retrospectivamente lo que sucedió en 2014, algunas voces de la izquierda todavía se levantan para acusar a Ucrania de haber provocado la escalada militar en curso. Este texto repasa los acontecimientos de 2014-2022 para responder a una serie de preguntas que siguen desgarrando a una parte de la izquierda radical y que obstaculizan su solidaridad con la resistencia popular ucraniana. Estas cuestiones se refieren al movimiento separatista y la guerra en el Donbass, los acuerdos de Minsk, la política del gobierno post-Maïdan, el avance de la extrema derecha y las perspectivas para la izquierda en Ucrania. Esta revuelta es ya la más larga y extensa geográficamente que Irán ha conocido desde hace mucho tiempo. También es la más diversa por la composición de las fuerzas que participan en ella. En su gran mayoría son mujeres y hombres jóvenes de la clase media y trabajadores desfavorecidos quienes están en primera línea de las luchas. El vigor de la resistencia histórica de las y los kurdos iraníes, una vez más, juega un papel preponderante en todo ello. Por la negativa al uso del velo islámico, se dirige al corazón del sistema ideológico del régimen. Pero eso no es todo. Cuanto más dura el movimiento, más precisas son las demandas. Un comunicado de las “Mujeres activistas del interior del país”, del 22 de noviembre de 2022, termina así:

Esta revuelta es ya la más larga y extensa geográficamente que Irán ha conocido desde hace mucho tiempo. También es la más diversa por la composición de las fuerzas que participan en ella. En su gran mayoría son mujeres y hombres jóvenes de la clase media y trabajadores desfavorecidos quienes están en primera línea de las luchas. El vigor de la resistencia histórica de las y los kurdos iraníes, una vez más, juega un papel preponderante en todo ello. Por la negativa al uso del velo islámico, se dirige al corazón del sistema ideológico del régimen. Pero eso no es todo. Cuanto más dura el movimiento, más precisas son las demandas. Un comunicado de las “Mujeres activistas del interior del país”, del 22 de noviembre de 2022, termina así: alineación de algunas mujeres activistas conocidas con esta posición habían debilitado el movimiento feminista, hasta el punto de casi desaparecer de las luchas sociales como fuerza independiente. Siguiendo la estela del movimiento de revuelta de diciembre de 2017 y con la acción de las “Chicas de la calle de la Revolución” y la retirada de su hidjab en público, la lucha de las mujeres tomó amplitud y entró en una nueva fase. Pero el nivel de organización de las mujeres activistas seguía siendo muy bajo.

alineación de algunas mujeres activistas conocidas con esta posición habían debilitado el movimiento feminista, hasta el punto de casi desaparecer de las luchas sociales como fuerza independiente. Siguiendo la estela del movimiento de revuelta de diciembre de 2017 y con la acción de las “Chicas de la calle de la Revolución” y la retirada de su hidjab en público, la lucha de las mujeres tomó amplitud y entró en una nueva fase. Pero el nivel de organización de las mujeres activistas seguía siendo muy bajo. “Una crisis como nunca se ha vivido, fuente de potenciales disturbios socioeconómicos en 2023”. Esta es la contundente caracterización de David Beasley, director ejecutivo del Programa Mundial de Alimentos (PMA), sobre el actual horizonte global. La Organización Meteorológica Mundial, por su parte, ahonda en la misma línea argumental cuando alerta sobre un “cambio climático que se intensifica a velocidad catastrófica”, principal conclusión de su reciente informe presentado en la COP27 celebrada en Egipto. Tampoco se aleja mucho de este diagnóstico el Fondo Monetario Internacional (FMI), que titulaba “Panorama sombrío e incierto” su última actualización sobre las perspectivas económicas a escala planetaria. Ni el Banco Mundial o la Oficina Nacional de Estadística de China, que atisban un “riesgo real de estanflación”, esto es, una compleja y poco habitual combinación de frágil crecimiento económico e inflación.

“Una crisis como nunca se ha vivido, fuente de potenciales disturbios socioeconómicos en 2023”. Esta es la contundente caracterización de David Beasley, director ejecutivo del Programa Mundial de Alimentos (PMA), sobre el actual horizonte global. La Organización Meteorológica Mundial, por su parte, ahonda en la misma línea argumental cuando alerta sobre un “cambio climático que se intensifica a velocidad catastrófica”, principal conclusión de su reciente informe presentado en la COP27 celebrada en Egipto. Tampoco se aleja mucho de este diagnóstico el Fondo Monetario Internacional (FMI), que titulaba “Panorama sombrío e incierto” su última actualización sobre las perspectivas económicas a escala planetaria. Ni el Banco Mundial o la Oficina Nacional de Estadística de China, que atisban un “riesgo real de estanflación”, esto es, una compleja y poco habitual combinación de frágil crecimiento económico e inflación. Frontex /1 atraviesa un mar agitado… Durante casi dos años, la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas y su ex director ejecutivo, Fabrice Leggeri, se han enfrentado a múltiples acusaciones por parte de ONG, medios de comunicación y la Comisión Europea.

Frontex /1 atraviesa un mar agitado… Durante casi dos años, la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas y su ex director ejecutivo, Fabrice Leggeri, se han enfrentado a múltiples acusaciones por parte de ONG, medios de comunicación y la Comisión Europea. Oscar-René Vargas, ciudadano nicaragüense de 77 años, es un economista, historiador y analista de la actualidad centroamericana cuyas cualidades son reconocidas en los círculos académicos, particularmente por aquellos que han defendido sistemáticamente los derechos sociales y democráticos del pueblo nicaragüense frente a los diferentes regímenes autoritarios.

Oscar-René Vargas, ciudadano nicaragüense de 77 años, es un economista, historiador y analista de la actualidad centroamericana cuyas cualidades son reconocidas en los círculos académicos, particularmente por aquellos que han defendido sistemáticamente los derechos sociales y democráticos del pueblo nicaragüense frente a los diferentes regímenes autoritarios. Justizia patriarkalak zigortzea eta errua botatzea besterik ez du bilatzen, ez gu babestea. Feminismo borrokalaria behar dugu, inor atzean utzi gabe aurrera egiten duena.

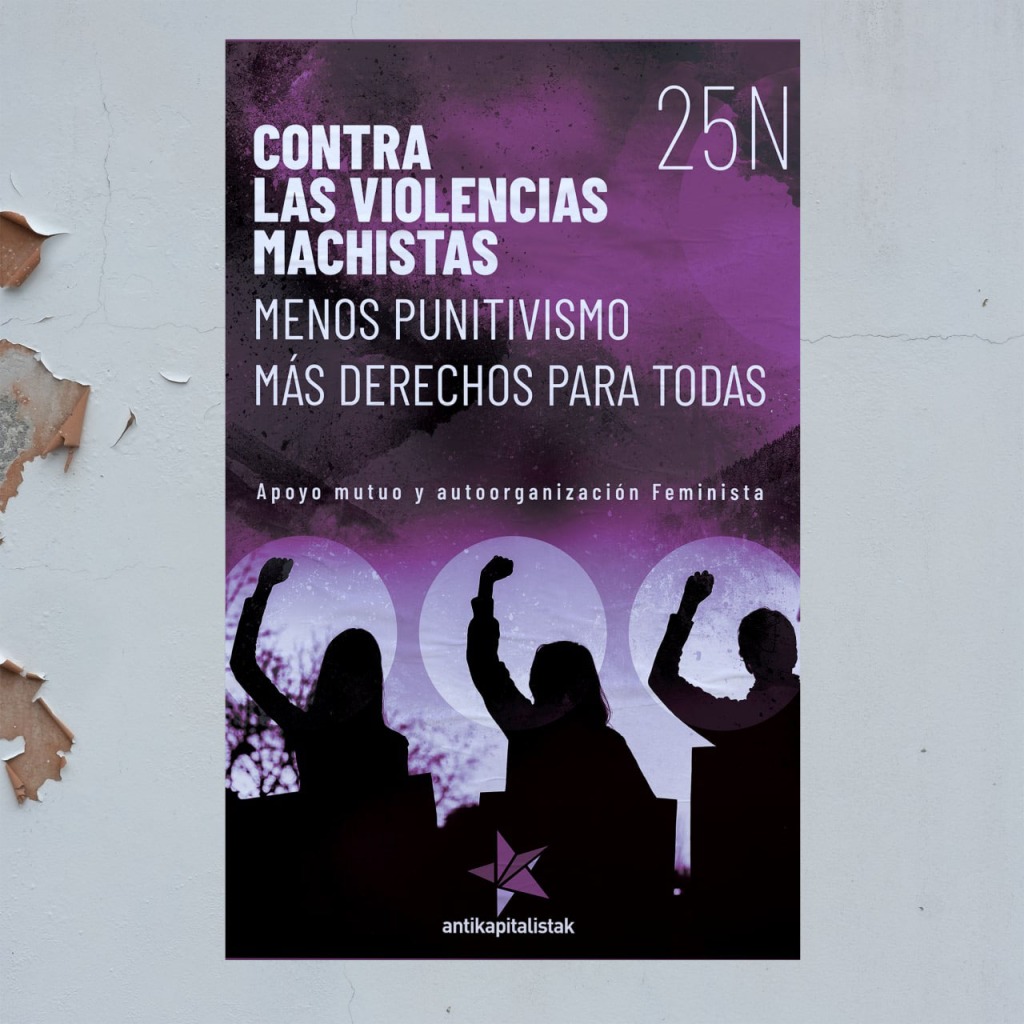

Justizia patriarkalak zigortzea eta errua botatzea besterik ez du bilatzen, ez gu babestea. Feminismo borrokalaria behar dugu, inor atzean utzi gabe aurrera egiten duena. La justicia patriarcal sólo busca castigar y culpabilizar, no proteger. Necesitamos un feminismo combativo que avance sin dejar a nadie atrás.

La justicia patriarcal sólo busca castigar y culpabilizar, no proteger. Necesitamos un feminismo combativo que avance sin dejar a nadie atrás.