¿Por qué la crisis de las sociedades burocráticas de la URSS y de Europa del Este no condujo a una salida de la «izquierda», sino a la restauración del capitalismo?

En los levantamientos contra los regímenes burocráticos de 1956, 1968 y 1980, la crítica dominante era de izquierda. ¿Por qué en 1989-1991 la salida se planteó en la dirección a un retorno al capitalismo?

En los levantamientos contra los regímenes burocráticos de 1956, 1968 y 1980, la crítica dominante era de izquierda. ¿Por qué en 1989-1991 la salida se planteó en la dirección a un retorno al capitalismo?

Esta pregunta pone en cuestión la esperanza de que se pudiera poner fin al estalinismo por la izquierda. Debemos comenzar especificando de qué queremos hablar, ya que las nociones (en particular, izquierda) son opacas en un contexto en el que los partidos en el poder y quienes les apoyaron defendieron el envío de tanques a Hungría (1956) o Checoslovaquia (1968) en defensa del socialismo, contra un seudorriesgo de restauración capitalista.

¿De qué sociedades estamos hablando?

Los debates semánticos, a menudo estériles, han ocultado una de las contribuciones de los debates soviéticos en la década de 1920: la comprensión de la URSS como una sociedad de transición –entre el capitalismo y el comunismo–, sin coherencia estable tras del derrocamiento de las antiguas clases poseedoras, subrayando las lógicas contradictorias que la cruzaban. La palabra socialismo designaba un objetivo y no una sociedad establecida. La noción de sociedad en transición fue conservada por Trotsky en La revolución traicionada, de nuevo sin una visión teleológica –que garantizara el futuro– y en contra de cualquier idea de un socialismo realizado y consolidado, como pretendió Stalin. Trotsky escribía en 1936 en el capítulo IX de La Revolución traicionada que “el problema del carácter social de la URSS aún no está resuelto por la historia”.

Contrariamente a lo que él esperaba, el escenario concreto de la Segunda Guerra Mundial no permitió zanjar esta cuestión. La extensión de las revoluciones puso en crisis la construcción del socialismo en un solo país y la hegemonía estalinista, pero no en los países capitalistas desarrollados. En ellos prevalecieron las lógicas reformistas bajo presión de la concurrencia entre sistemas. En la URSS, la victoria contra el fascismo y el aumento del nivel de vida asociado a las tasas de crecimiento de la posguerra fortalecieron temporalmente a Stalin, pero también rápidamente llevaron al deshielo jrushcheviano con sus contradicciones.

En este impuro interregno se inscribieron los levantamientos de 1956 y los siguientes. La problemática de las sociedades transitorias no capitalistas y que se reclamaban del socialismo se concretaba en contextos muy diferentes y evolutivos en un tercio del globo terráqueo.

La importancia de los años 1968

En 1968, en un contexto de radicalización contra todas las relaciones de dominación a escala mundial, la hipótesis más fuerte fue la de una transformación de estas sociedades en la que prevalecería la lógica socialista/comunista.

De hecho, los ideales de un socialismo con rostro humano se estaban abriendo camino a pesar y en contra de la represión burocrática. En particular, como a menudo se ignoraba y ocultaba, con la expansión de los consejos obreros apoyados por el ala autogestionaria del Partido Comunista y por los sindicatos oficiales reconstituidos, durante y contra la intervención soviética en Checoslovaquia .

Jaroslav Sabata (1988), uno de los miembros de la corriente autogestionaria checoslovaca, subrayó el tema fundamental de una democracia socialista en cuanto al resultado de 1968. Según él, esta dependía del apoyo radical de las y los comunistas a las formas democráticas de organización que habían surgido en el corazón de las empresas y las universidades, reivindicando una dignidad y unos derechos que ninguna democracia burguesa era capaz de reconocer. Atravesando todas las instituciones del sistema, popular en los ideales de igualdad que defendía, esa salida (verdaderamente de izquierdas, sin duda) habría podido resistir la intervención soviética impactando a la propia URSS: Sabata pensaba que, sobre la base de tal movilización y autoorganización, la convocatoria de un congreso de comunistas checoslovacos –desafiando las “prohibiciones”– habría cambiado el equilibrio de poder frente a las tropas del Pacto de Varsovia, “dando aliento a todas las fuerzas reformistas del bloque soviético y de la propia URSS”. Siendo entonces mayoritarias, las corrientes reformistas capitularon ante la movilización popular posible y en curso, que les hacían capaces de aguantar frente al Kremlin. Fue exactamente la opción contraria a la realizada por los líderes titistas en 1948 [en Yugoslavia], sobre la base de un poder de resistencia derivado de una poderosa revolución autónoma.

El bloqueo de las lógicas obreras y socialistas de autogestión en Checoslovaquia significó la normalización al estilo de Brezhnev. La misma que se dio, de forma más pronunciada, en la URSS. Desafortunadamente, el régimen titista, aunque denunció la intervención soviética –y la explotó como una posible amenaza en Yugoslavia– no ofreció un modelo alternativo coherente: las reformas de mercado que desmantelaron el plan (entre 1965 y 1971) agravaron las desigualdades y fortalecieron la confederalización del sistema. Sin embargo, las demandas socialistas expresadas en 1968 “a favor de la autogestión de abajo hacia arriba” y contra “la burguesía roja” asociada a las reformas del mercado, se tuvieron en cuenta en parte, aun cuando fueran “canalizadas” burocráticamente. Ahora bien, se trataba de nuevo de una posible bifurcación de la historia (Samary, 2008).

Estancamiento soviético y contrato social

En la década de 1970, el bloqueo de las reformas de mercado se realizó a base de variantes de planificación portadoras de relaciones sociales de producción y distribución ad hoc que expresaban la importancia de la base obrera en la legitimación de los regímenes en cuestión, pero despolitizándola, sin permitir que se inventara e impusiera una alternativa socialista en la sociedad.

Las relaciones entre las y los trabajadores y el partido/Estado, en sus diferentes niveles, dependían estrechamente de los derechos de propiedad reconocidos. En esos sistemas, la política con su dimensión ideológica (el reinado de un partido en nombre del socialismo y de las y los trabajadores sobre sus espaldas) formaba parte de la infraestructura. Michael Lebowitz (2017) ha propuesto un enfoque interesante de las “contradicciones del socialismo real” centrado en la URSS, especialmente en esa fase. Lebowitz destaca la necesidad de los aparatos de “legitimarse” –lógica que se ha visto en todos los países involucrados– independientemente del escenario histórico preciso de su origen, emancipándose incluso de la dependencia de la URSS. Lebowitz tiene en cuenta las relaciones específicas de dominación (político-sociales) –lo que él llama la lógica del partido de vanguardia que gobierna en nombre de las y los trabajadores–, dirigiéndoles y, por tanto, manteniéndoles en una posición alienada.

El análisis concreto de las relaciones ad hoc entre trabajadores y directivos, hombres y mujeres, y sus comportamientos racionales ha demostrado –incluso en ausencia de derechos de huelga reconocidos– la extrema fuerza de resistencia de las y los trabajadores a las reformas de mercado, incluso en su variante de los años sesenta, en respuesta al desastre de la planificación burocrática . Se trataba no de un poder de control coherente –porque este habría tenido necesidad de realizarse a la escala global de una democracia socialista dentro de toda la economía–, sino de un poder social alienado, profundamente antagónico a las relaciones de mercado, inscrito en los mecanismos de planificación burocrática.

Las corrientes opuestas a las reformas (las y los conservadores como Novotny frente a Dubcek en Checoslovaquia) también lo comprendieron así, e intentaron afianzar su propia posición apoyándose en las y los trabajadores que estaban contra las reformas. Fue para romper este tipo de connivencia conflictiva por lo que las y los reformadores –desde Dubcek hasta Gorbachov– trataron de introducir más derechos y libertades sin cambiar nada esencial.

Para Lebowitz, la estabilización del dominio del partido-Estado –presente bajo Brezhnev– se concretaba en lo que él define como un contrato social (igualitarista y que garantiza la seguridad en el empleo) en el marco de relaciones de dominación y, por supuesto, no democráticas. Este tipo de seudocontrato expresa una lógica que él define como la del “partido de vanguardia” que busca legitimarse y afianzarse de una forma distinta a la represiva. Señala que la era Brezhnev se presenta a menudo como la “edad de oro” de los y las trabajadoras al mismo tiempo que la economía se estancaba.

Aunque era inimaginable, lo que se materializó en la URSS durante todo un período, dentro de las grandes empresas soviéticas, fueron unas relaciones no comerciales y profundamente alienadas. Una forma no de socialismo, sino de socialización de las y los trabajadores, en connivencia conflictiva con las y los gerentes, que cristalizó en la protección y aumento del nivel de vida no mercantil. Fenómeno analizado por David Mandel, quien destacó la parte predominante de los beneficios en especie (vivienda, diversos servicios sociales, productos) asociados al empleo en el ingreso social de las y los trabajadores.

Esta lógica significaba la imposibilidad de romper la compartimentación de las grandes empresas y crear a escala de todo el sistema los espacios para una libre asociación de las y los productores y una conciencia socialista colectiva capaz de inventar medios racionales para reducir los despilfarros y mejorar la calidad de la producción. Igualmente quedó bloqueada de forma duradera la posibilidad de realizar una planificación democrática y solidaria en base a las necesidades prioritarias a satisfacer, así como la elaboración común de criterios de eficiencia y justicia social. Este era el callejón sin salida común a todo el socialismo real, con más o menos plan y mercado, o con o sin autogestión.

Crisis de la deuda y carrera armamentista

Pero también debemos analizar qué reforzó las presiones capitalistas dentro de los propios partidos-Estados en los años anteriores a 1989. En particular, el caso de la crisis de la deuda (en divisas fuertes) de finales de la década de 1970 en varios países: Yugoslavia, Hungría, Rumanía, Polonia y la RDA. Aquí también hay que destacar varios aspectos. Por un lado, la forma en que el bloqueo de las reformas tras la intervención soviética de 1968 (y las respuestas de Tito y Kardelj a los movimientos políticos y sociales de 1968-71) produjo un punto de inflexión en los regímenes existentes: no hacia el capitalismo, sino hacia la importación, popular, de productos occidentales.

La autarquía no es un ideal socialista. Por otro lado, el comercio debe ser controlado. La hipótesis de poder pagar la deuda sin dificultades mediante las exportaciones se combinó con ofertas de crédito de bancos occidentales que entonces acumulaban petrodólares en busca de ser invertidos. La inesperada desaceleración del crecimiento global en la década de 1970 pesó sobre las exportaciones. Otro imprevisto fue la decisión de la Reserva Federal de aumentar las tasas de interés en Estados Unidos y sus efectos en cadena en las deudas. Pero cada uno de los regímenes involucrados reaccionó en un contexto diferente y según opciones diferentes: Yugoslavia, después de la muerte de Tito (1980), descubrió el alcance de su deuda externa, sin capacidad interna para hacerle frente. Esta fue la primera década de recesión, marcada por la hiperinflación y un aumento considerable de huelgas, pero también de los nacionalismos. Fue una década de crisis abierta del sistema y de la federación, sin fuerza política y sindical capaz de ofrecer orientaciones yugoslavas solidarias en respuesta a la crisis. Polonia, por su parte, intentó modificar los precios, lo que provocó el levantamiento obrero que condujo a Solidarnosc, que marcará toda la década. Hungría eligió vender sus más bellas joyas al capital extranjero. La Rumanía de Ceaucescu decidió pagar la deuda en su totalidad sobre la base de una política dictatorial. Y la República Democrática Alemana (RDA) dependía más que nunca de la financiación y las decisiones de la URSS.

La URSS no estaba endeudada en divisas fuertes (sometida desde la Guerra Fría al bloqueo de la financiación externa a través del COMECON [Consejo de Ayuda Mutua Económica, el órgano de cooperación entre los países del este y la URSS] bajo presión de Estados Unidos), pero estaba empantanada en Afganistán desde 1979, como lo estuvieron los Estados Unidos en Vietnam, sufriendo además el impacto específico en la economía soviética de la nueva carrera armamentista lanzada por Reagan desde principios de la década. Los cambios en los precios del petróleo (y el interés de la URSS por beneficiarse de ellos con sus exportaciones) produjeron tensiones crecientes dentro del COMECON.

Por primera vez en décadas, se estaba ampliando la brecha entre los países capitalistas desarrollados y los socialistas, a pesar de que hasta la década de 1970 se habían reducido, lo que hasta entonces había dado la sensación de que iban a alcanzarles. Esto se evidencia comparando el discurso y las políticas de Gorbachov, que humildemente apuntan a obtener créditos occidentales, con la de Jrushchov, que se jactó de que se alcanzaría al capitalismo en 1984 y ¡se aventuró a enviar cohetes a Cuba!

El punto de inflexión de Gorbachov

La llegada al poder de Gorbachov (1985) cambió las cosas de muchas maneras. Su objetivo inicial no era la restauración capitalista, sino la búsqueda de una concentración de los recursos de la URSS para sí misma. La Perestroika (reforma económica) y la glastnost (búsqueda de transparencia sobre la situación, especialmente en los medios de comunicación) tenían como objetivo, en cierto modo, desburocratizar la burocracia. El objetivo de la Perestroika, brillantemente analizada por Donald Filtzer (1994) , era intentar responder de nuevo a la cuadratura del círculo burocrático. Filtzer muestra hasta qué punto –lejos de cualquier tipo de capitalismo– la burocracia fue incapaz de aumentar la productividad del trabajo y controlar el excedente del que dependían sus propios privilegios.

Las opciones de reformas internas, inicialmente cercanas a lo que se había intentado en Hungría, tenían como objetivo fortalecer la responsabilización de los colectivos de empresa (incluidos las y los gerentes). Estos intentos fueron acompañados (para ser creíbles ante los acreedores occidentales) de una voluntad concreta de repliegue soviético a nivel internacional y de liberar recursos internos: la retirada de sus tropas y la financiación a la RDA, pero también el cese de la ayuda soviética a Cuba y al Tercer Mundo, así como poner fin al intervencionismo en los países del bloque soviético, lo que cambiaba radicalmente la situación de los partidos hermanos en Europa del Este.

El cambio de 1989 comenzó en Alemania. Allí estaban en juego la política exterior y también, por lo tanto, las reformas de Gorbachov. Los créditos de la República Federal Alemana (RFA) eran mucho más importantes para él que el detestado régimen de Honecker. Por el contrario, el líder soviético era popular en la RDA. Apoyó la caída del Muro e impidió cualquier represión de las manifestaciones. Esperaba, con Mitterrand, construir una especie de Casa Común Europea en la que la OTAN y el Pacto de Varsovia fueran desmantelados . Se suponía que las dos Alemanias serían consultadas sobre la definición de su futura relación.

La opacidad de 1989: de Alemania a la URSS

Desde 2009 y la apertura de los archivos, solo hemos comenzado a percibir cuáles eran las condiciones prácticas de la unificación alemana, que fue la primera extensión del capitalismo al Este y de lo que iba a convertirse en la nueva Unión Europea.

Contrariamente a muchos juicios superficiales que reducen la RDA a la Stasi y a la burocracia y que suponen, por tanto, que la población de Alemania Oriental no tenía nada que perder en esta unificación, resulta obvio que es necesario entender tanto el terrible poder de atracción del marco alemán como de los escaparates de Alemania Occidental, y un profundo choque de sociedades (pueblo y cultura), que se habían vuelto diferentes, en el que la población de la RDA (especialmente mujeres y madres solteras) tenía cosas que perder y fue profundamente humillada. La caza de brujas (comunistas) y la discriminación fueron aún más extendidas en la medida en que la restauración capitalista no necesitaba una burguesía que emanara del viejo aparato (a diferencia de otros países): existía la poderosa burguesía alemana, dotada de su moneda que funcionaba perfectamente como capital, algo que faltaba en todos los demás países.

El fracaso del escenario esperado por Gorbachov y el fiasco de la Perestroika (desmantelamiento del plan sin tener un mercado) a nivel interno radicalizarán las nuevas leyes hacia el capitalismo.

Mientras tanto, en todos los países del Este, la falta de intervención soviética frente a la caída del Muro abrió las compuertas a un efecto dominó. En Checoslovaquia tomó la forma de la revolución de terciopelo. Pero en Polonia, la terapia de choque fue tan brutal y violenta para las y los trabajadores que menos de dos años después votaron a favor de que regresaran las y los ex por las urnas…, sin ser conscientes de que estos habían pasado a jugar un papel de burgueses compradores. Comenzaron las privatizaciones, opacas en ausencia de capital-dinero .

En otras palabras, el cambio hacia el capitalismo vino de arriba. Y no de las y los trabajadores, sino contra ellos, procedente de una parte esencial de los aparatos comunistas. Históricamente, se produjo después de la represión sistemática de los principales episodios que esbozaban una revolución antiburocrática socialista, autogestionaria, y cuando las y los trabajadores y las poblaciones afectadas no disponían de medios políticos para encontrar de forma conjunta una solución solidaria, democrática y socialista a los callejones sin salida del sistema.

¿Una restauración capitalista fácil?

Sin embargo, la realidad socioeconómica de la restauración capitalista estaba muy lejos de la facilidad de la conversión burguesa de una parte sustancial de las y los antiguos dirigentes comunistas, y la falsa imagen de felicidad y democracia encarnada por la caída del Muro oscurece lo que fueron las privatizaciones (fáciles con el deutsch mark de la unificación alemana y mucho más difíciles en todos los demás países).

No es suficiente querer ser un burgués o burguesa para disponer del poder socioeconómico que esto implica. La URSS estaba mucho más marcada que todos los demás países por varias décadas de abolición de los mecanismos de mercado y cristalización de poderosas burocracias regionales. La transición (transformación capitalista) no fue democrática ni pacífica, sino, por el contrario, de una gran violencia y una opacidad extrema. La violencia de estas transformaciones (visible en el número de suicidios o la disminución de la esperanza de vida en la década de 1990) se minimiza profundamente o se interpreta de una manera culturalista desvinculada de la transformación capitalista: esto es cierto en cuanto a la presentación de las guerras (en la antigua URSS o Yugoslavia) entre los nuevos Estados independientes, si bien están basadas en rivalidades profundamente arraigadas en la apropiación de los territorios a privatizar; pero también es cierto en cuanto a la ocultación de la violencia insidiosa de los cambios en el estatus social que acompañan el aumento de un desempleo estructural y de desigualdades vertiginosas.

Por lo que respecta a los escenarios y procesos de restauración capitalista, aún están por analizarse en gran medida, lejos de los clichés y de forma concreta –distinguiendo el cambio en la naturaleza (función y finalidades) del Estado y la transformación de la economía–, en contextos geopolíticos cambiantes y afectando por tanto a la dinámica de las luchas sociales. Destaquemos solo algunos aspectos de temas que necesitan estudios más amplios.

El pluralismo político en sí se introdujo en todas partes sin dificultad (ya que vino del interior mismo del partido único) a principios de la nueva década. En sí mismo, no era el signo de la restauración capitalista. Lo fue solo porque no estaba inscrito en una movilización y autoorganización social y política (revolucionaria) de las y los trabajadores que permitiera no solo la resistencia a los mecanismos del mercado, sino el surgimiento consciente y organizado de una transformación y consolidación socialista del sistema. El final del partido único no tuvo como resultado, en ninguna parte, la expresión de un polo político-sindical verdaderamente comunista y democrático basado en las y los trabajadores. Un análisis serio del nuevo pluralismo requiere resaltar sus profundos límites antidemocráticos. Una vez más, fue esta característica la que permitió pasar de coaliciones de gobierno burguesas (procapitalistas) a cambios en la naturaleza de los Estados a través de reformas destinadas a erradicar cualquier vínculo con un pasado/futuro socialista, transformando las instituciones y las relaciones de propiedad. Las grandes empresas, particularmente en Rusia y en los países con las mismas estructuras de producción, permanecieron durante un tiempo (con las pequeñas huertas) como amortiguadores de esta violencia, ofreciendo medios profundamente degradados de protección social en especies. En Rusia, durante la década de 1990, más de la mitad de los intercambios se basó en relaciones de trueque, mientras el nuevo capital que se acumulaba por la venta de materias primas al extranjero iba a colocarse en paraísos fiscales (hasta la crisis que afectó a la deuda estatal en 1996). Pero, globalmente, esta destrucción no creadora de progreso atomizó y dificultó las luchas de conjunto de las y los trabajadores .

¿Y del lado de las y los nuevos burgueses? Al centrarnos aquí solo en Europa , obviamente debemos distinguir entre las y los burgueses compradores –dispuestos a vender sus habilidades dentro de los viejos aparatos para facilitar las privatizaciones y el crédito occidentales– y las nuevas potencias capitalistas emergentes que aspiran a defender sus intereses en el campo de juego de los grandes. Pero China no quería ser (y no podía ser) la Rusia de Yeltsin, y Putin aprendió las lecciones de todo esto. La unificación monetaria y política del país solo se pudo lograr bajo Putin a principios de la década de 2000. Al hacerlo, también restableció el estatus externo de una Rusia gran potencia, apoyada en el legado de su complejo militar-industrial. Obviamente, es necesario analizar de una manera diferente los escenarios de una nueva periferización de la Europa del Este polarizada entre (y más o menos en la órbita de) Rusia y la UE.

Empresas divididas en partes

Me gustaría concluir sobre la cuestión central de las privatizaciones. Más que cualquier otra cosa, fueron un revelador de lo que eran los viejos sistemas (y su poder estatal), ciertamente no socialistas, pero que no permitían los despidos ni una acumulación de capital-dinero. El objetivo de la restauración capitalista trajo consigo la transformación de las relaciones estatales, monetarias y de propiedad, en el marco de un proceso (caótico, burocrático y largo) de mercantilización de los medios de producción. ¿Con qué capital monetario privatizar (comprar) empresas? Tal capital-dinero no existía a nivel nacional, excepto, como se ha dicho, en el caso de la Alemania unificada y, podemos añadir, de Hong Kong y de las inversiones extranjeras… chinas. Por tanto, en general, las opciones de las y los nuevos dirigentes se dividieron en la fase inicial de la transformación capitalista esencialmente en dos grupos: una minoría (principalmente Hungría y repúblicas bálticas) optó por la venta al (real) capital extranjero desde el comienzo del proceso. Por su parte, la mayoría llevó a cabo privatizaciones masivas sin moneda: transformación jurídica de empresas parceladas que se podían comprar con cupones distribuidos a trabajadores y trabajadoras y a la población, y, dependiendo del país, dejando abiertas varias opciones: esta propiedad es legítimamente vuestra (en mayor o menor medida), decían las y los reformadores a los colectivos de empresa o municipales. Pero si preferís dejar vuestra parte al Estado o venderlas al capital extranjero, podéis hacerlo. La esperanza de que el Estado gestionara estas acciones de una manera social, o de que el capitalista extranjero trajera salarios reales y tecnologías modernas, hizo que la resistencia a estas trampas fuera aún más difícil. El libro negro de estas privatizaciones aún está por escribir.

Catherine Samary es especialista en los Balcanes, militante de la Cuarta Internacional y del NPA.

Articulo en frances SolidaritéS. Traducción: Faustino Eguberri para viento sur

En 2006 hicimos una investigación sobre los impactos de Repsol en

En 2006 hicimos una investigación sobre los impactos de Repsol en

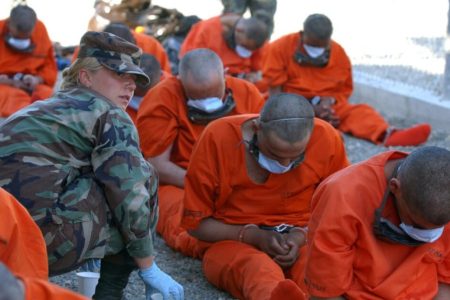

«Defenderemos los derechos de aquellos que llevamos ante la Justicia. Y cerraremos el centro de detención de la Bahía de Guantánamo (…) Estados Unidos no torturará. Protegeremos los derechos de aquellos a quienes debemos rendir cuentas». Palabra de Joe Biden.

«Defenderemos los derechos de aquellos que llevamos ante la Justicia. Y cerraremos el centro de detención de la Bahía de Guantánamo (…) Estados Unidos no torturará. Protegeremos los derechos de aquellos a quienes debemos rendir cuentas». Palabra de Joe Biden. En los levantamientos contra los regímenes burocráticos de 1956, 1968 y 1980, la crítica dominante era de izquierda. ¿Por qué en 1989-1991 la salida se planteó en la dirección a un retorno al capitalismo?

En los levantamientos contra los regímenes burocráticos de 1956, 1968 y 1980, la crítica dominante era de izquierda. ¿Por qué en 1989-1991 la salida se planteó en la dirección a un retorno al capitalismo?

Estos últimos meses se está hablando mucho de un frente Amplio liderado por la ministra de Trabajo Yolanda Diaz, con el apoyo, por ahora de IU y Unidas Podemos.

Estos últimos meses se está hablando mucho de un frente Amplio liderado por la ministra de Trabajo Yolanda Diaz, con el apoyo, por ahora de IU y Unidas Podemos.