La cárcel de Guantánamo sigue abierta 20 años después

<<Roberto Montoya *>>

Público, 12-1-2022

https://blogs.publico.es/

«Defenderemos los derechos de aquellos que llevamos ante la Justicia. Y cerraremos el centro de detención de la Bahía de Guantánamo (…) Estados Unidos no torturará. Protegeremos los derechos de aquellos a quienes debemos rendir cuentas». Palabra de Joe Biden.

«Defenderemos los derechos de aquellos que llevamos ante la Justicia. Y cerraremos el centro de detención de la Bahía de Guantánamo (…) Estados Unidos no torturará. Protegeremos los derechos de aquellos a quienes debemos rendir cuentas». Palabra de Joe Biden.

«La ley sigue prohibiendo el uso de fondos para transferir a los detenidos de la Bahía de Guantánamo a la custodia o el control efectivo de ciertos países extranjeros (…) y también prohíbe el uso de fondos para transferir a los detenidos de la Bahía de Guantánamo a los Estados Unidos». Palabra de Joe Biden.

Entre las declaraciones del primer párrafo y las del segundo pasaron casi 13 años. Las primeras las pronunció Biden cuando era vicepresidente de Barack Obama al comienzo de su primer mandato, durante la 45ª Conferencia de Seguridad de Múnich de 2009 ante gobernantes y representantes de 70 países.

Las otras declaraciones son también de Joe Biden, pero del Biden presidente, y las pronunció el pasado 27 de diciembre.

Biden pareciera seguir hasta ahora paso a paso el camino transitado por Obama.

Obama aseguró durante la campaña electoral de 2008 que el cierre de Guantánamo sería una de sus primeras medidas al llegar al poder. Lo repitió poco después de haber asumido la presidencia -el 20 de enero de 2009- pero no lo hizo y en 2015, en el penúltimo año de su segundo mandato, llegó su arrepentimiento por no haber cerrado ese campo de concentración del siglo XXI ni bien llegar a la Casa Blanca: «No lo hice porque en ese momento teníamos un acuerdo bipartidista de que debía cerrarse. Pensé que teníamos consenso y que lo haríamos sosegadamente. Sin embargo, la política se volvió dura y la gente comenzó a asustarse por la retórica sobre Guantánamo. Lo más factible fue dejarlo abierto».

Aún así, consciente de que la historia recordaría su incumplimiento, en febrero de 2016 volvió a repetir que aún pretendía cerrar Guantánamo: «No quiero trasladar el problema al siguiente presidente, sea quien sea. Si no resolvemos esto ahora, ¿cuándo? ¿Vamos a prolongar esto otros 15, 20, 30 años?»

El 19 de enero de 2017, solo un día antes de abandonar la Casa Blanca, el presidente saliente envió una carta al Congreso criticando que se siguiera bloqueando el cierre de Guantánamo, y apeló, como ya lo había hecho muchas veces antes, a ser pragmáticos, a pensar en términos económicos: «Los costos de mantenerlo abierto superan con creces las complicaciones que implica cerrarlo».

El costo de mantener abierta la prisión se convirtió durante todos estos años en un elemento vital en el debate sobre el futuro de la misma, asignándosele más importancia incluso que a la flagrante violación de los derechos humanos que supone.

La cárcel más cara del mundo

Guantánamo es sin duda la cárcel más cara del mundo. Con el número de prisioneros que tiene actualmente, 39, custodiados por 1.800 soldados, cada prisionero cuesta 13 millones de dólares al Pentágono, teniendo en cuenta el sueldo de los militares y del personal civil, la infraestructura existente, cuarteles, centro médico, cine, comedores e instalaciones de ocio para la tropa, actuaciones en vivo de grupos de country y rock llevados desde EEUU.

Obama, al igual que ahora Biden, cargaron toda la responsabilidad en el Partido Republicano.

Pero, ¿fue realmente el buenismo lo que lo impidió el cierre, la supuesta ingenuidad de los gobiernos de Obama y Biden (2009-2016), su intento de lograr un acuerdo de Estado con los republicanos para cerrar Guantánamo, en vez de utilizar la vía de una Orden Ejecutiva?

El tiempo para hacerlo fue en sus dos primeros años de mandato, antes de las elecciones legislativas de noviembre de 2010, ya que en esos comicios, como se preveía, los republicanos triunfaron, recuperaron electores, pasaron a controlar la Cámara de Representantes e hicieron un gran avance también en el Senado. De esta forma Obama se encontró cada vez con más obstáculos para sacar adelante sus promesas electorales.

Y es un escenario que también puede volverse a repetir ahora, en las elecciones legislativas de medio mandato de Biden de noviembre próximo, si el presidente sigue perdiendo puntos los próximos meses.

Gobernadores demócratas en contra del traslado de presos a EEUU

La versión que tanto Obama en su momento como Biden ahora han dado para justificar que la prisión de Guantánamo no se haya podido cerrar es cierta solo en parte. El Gobierno Obama-Biden en 2009 no sólo se encontró con el rechazo del Partido Republicano, sino también se tuvo que enfrentar a la negativa de varios de sus propios gobernadores demócratas.

Varios de ellos se negaron a que se trasladara a prisioneros de Guantánamo a cárceles de máxima seguridad en sus respectivos territorios, alegando problemas de seguridad.

Sostuvieron que eso convertiría a sus Estados en blanco de ataques terroristas, utilizando así el mismo argumento en definitiva que el esgrimido por los gobernadores y congresistas republicanos.

La resistencia interna del sector más conservador del Partido Demócrata se sumó al rechazo del Partido Republicano. Se repitió de esta forma el mismo rechazo interno que Obama tuvo a su plan para que se formara una comisión de investigación parlamentaria para delimitar responsabilidades políticas y penales por los crímenes cometidos por la Administración Bush bajo su Guerra contra el Terror.

El hecho de que varios congresistas y senadores demócratas e incluso miembros del Gobierno sumaran su rechazo al del Partido Republicano impidió que se pudiera investigar y penalizar el vasto plan de la Administración Bush para blindar legalmente la tortura sistemática a los prisioneros, los secuestros de la CIA, sus cárceles secretas, los asesinatos, los tantísimos daños colaterales sufridos por la población civil en Afganistán, Irak o Pakistán.

Sin duda Barack Obama no es culpable de haber recibido como herencia de George W.Bush una penosa situación económica y una prisión de ultramar con 242 prisioneros en situación de total irregularidad legal, pero, o por falta de firmeza y decisión o por no poner a prueba a su propio partido, no usó las herramientas que tenía a su alcance para acabar con esa situación.

Obama no dio un fuerte golpe en la mesa como muchos creían que haría dadas las ambiciosas promesas sociales y en materia de derechos humanos que hizo durante su campaña electoral.

Con su actitud colaboró en definitiva para tender un manto de impunidad sobre los crímenes cometidos durante los ocho años de Bush en la Casa Blanca, prolongando aún más el creciente nivel de decadencia moral de Estados Unidos.

Sólo 8 de los 779 prisioneros fueron condenados por los tribunales militares

Desde que el 11 de enero de 2002 llegó el primer grupo de prisioneros afganos a Guantánamo, hace ahora 20 años, pasaron por esa cárcel 779 hombres de 49 nacionalidades distintas, mayoritariamente afganos, saudíes, yemeníes y paquistaníes con edades comprendidas entre los 13 y los 89 años al momento de ser capturados.

Durante los gobiernos de Bush se transfirió a sus países de origen o a terceros países por falta de cargos en su contra a 537 de ellos, tras sufrir torturas físicas y psicológicas durante años y sin recibir posteriormente ni disculpas ni compensación económica alguna.

Por su parte, en los ocho años de la Administración Obama se liberaron o transfirieron a otros 199 prisioneros; Trump liberó solo a uno y Biden a uno también en el año que lleva en el poder. Quedan aún 39 prisioneros que llevan más de una década presos, a 28 de los cuales no se les ha acusado todavía de ningún delito concreto.

Durante estos 20 años al menos 9 presos se suicidaron en oscuras circunstancias, 3 de ellos aparecieron en junio de 2006 colgados en sus celdas con las manos atadas a la espalda.

Cientos de presos llevaron a cabo prolongadas huelgas de hambre en protesta por los maltratos sufridos y se les impuso por la fuerza sondas gastroesofágicas para alimentarlos y mantenerlos con vida.

En todos estos años los tribunales militares de Guantánamo sólo han condenado a 8 prisioneros; otros varios esperan desde hace mucho tiempo ser transferidos a distintos países y a otros se les considera peligrosos, pero al no haber pruebas contra ellos siguen en prisión por tiempo indefinido.

El 23 de junio de 2016, en los últimos meses de Obama en el poder, el entonces relator especial de las Naciones Unidas en materia de tortura, Juan Méndez, denunció en The New York Times que llevaba desde 2004 (bajo el Gobierno Bush) intentando conseguir que le autorizaran ver a los presos de Guantánamo, pero que no lo consiguió ni con el gobierno republicano ni con el demócrata.

Como hemos visto al inicio de este artículo, el pasado 27 de diciembre el presidente Biden criticaba al Congreso por no aprobar los fondos que requirió para poder transferir a parte de ellos a terceros países y al resto a cárceles de máxima seguridad en territorio continental estadounidense.

Pero desde sus propias filas le dicen que es cuestión de voluntad política hacerlo.

Donald Trump también se enfrentó en su momento con obstáculos en el Congreso para que le aprobaran los fondos federales necesarios para continuar la construcción del muro con México, pero sin embargo logró sortear el problema detrayendo dinero de otras partidas presupuestarias.

Los sectores más progresistas critican a Biden que a pesar de sus críticas al Congreso por no autorizarle esos fondos aprobó igualmente la Ley de Autorización de Defensa Nacional (NDAA en sus siglas en inglés), el presupuesto de Defensa de 760.000 millones de dólares para el año 2022 (un 5% más que en 2021 a pesar de que se ha retirado las tropas de Afganistán). Aceptó de esta forma las cláusulas específicas que contiene esa ley impidiéndole destinar parte de esos fondos para trasladar prisioneros y cerrar Guantánamo.

Y si esa ley salió adelante con esas cláusulas, al igual que sucedió en 2009, cuatro meses después de llegar Obama al poder y que se repitió varias veces más en votaciones similares, es porque muchos congresistas y senadores demócratas también la votaron.

En aquellos primeros debates sobre el tema en 2009 Obama ya vio rechazado su pedido de que se destinaran 80 millones de dólares, de un presupuesto de 91.300 millones de dólares destinados a financiar las guerras de Irak y Afganistán y otros temas de seguridad, para poder cerrar la cárcel. En el Senado 90 votaron en contra y solo 6 demócratas a favor.

El Partido Demócrata tiene un crónico y serio problema interno.

Presionan a Biden para que cierre la prisión “de una vez por todas”

Casi 13 años después de aquella votación de 2009, cuando era vicepresidente, Biden está recibiendo ahora cada vez más presiones para no seguir los pasos de Obama sobre el tema.

En enero de 2021 ocho ex relatores de la ONU sobre Derechos Humanos reclamaron en un comunicado conjunto a Biden que cerrara de inmediato la cárcel: «Guantánamo es un lugar de arbitraridad y abusos, de torturas y malos tratos donde las leyes quedan suspendidas y la Justicia rechazada».

Veinticuatro senadores demócratas reclamaron al presidente el cierre de Guantánamo «de una vez por todas» y poco después, en mayo pasado, 78 personalidades políticas, académicas y 23 ex cancilleres de América Latina se sumaron al pedido. «El cierre enviaría un mensaje claro y significativo al mundo y a América Latina en particular, en cuyo territorio se sitúa esa prisión», dijeron en su carta.

En agosto pasado fueron 75 los congresistas demócratas que instaron a Biden a cerrar la prisión por «representar una traición fundamental a nuestros valores y a nuestro compromiso como país con el estado de derecho».

En un gesto inédito en noviembre pasado incluso siete oficiales estadounidenses integrantes de un tribunal militar en Guantánamo publicaron una carta denunciando las brutales torturas sufridas de manos de agentes de la CIA por uno de los detenidos capturados en Pakistán en 2003 que aún permanece en prisión, Majid Khan. Los altos cargos militares firmantes calificaron esos maltratos de «mancha en la fibra moral de Estados Unidos».

El testimonio de Khan ante el tribunal, de 39 páginas, ejemplifica con crudeza en primera persona por lo que han pasado cientos de prisioneros en esa prisión de las fuerzas armadas estadounidenses.

El avión que trasladó a los primeros prisioneros a Guantánamo partió de la base de Morón

La prisión de la base naval que EEUU mantiene ilegalmente en la Bahía de Guantánamo, en territorio cubano no solo revela la hipocresía moral de la democracia estadounidense, sino también de la Unión Europea y la OTAN.

El 11 de enero de 2002, solo cuatro meses después del inicio de la invasión de Afganistán y de la cruzada de Bush-Blair y Aznar, EEUU transportaba en avión de carga militar desde ese país asiático a Guantánamo, engrillados y encapuchados, al primer contingente de prisioneros capturados en su Guerra contra el Terror.

Ninguno de sus aliados europeos y de otros países objetó que EEUU decidiera unilateralmente trasladar a esos prisioneros a un territorio sin ley, en el que no se aplicaban ni las leyes federales estadounidenses ni se les reconocía como prisioneros de guerra tal como establecen las Convenciones de Ginebra y el Derecho Internacional Humanitario.

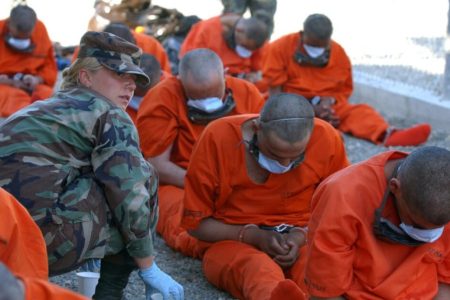

De hecho, ese primer contingente de 23 prisioneros que llegó a Guantánamo tras más de veinte horas de viaje y que el Pentágono mostró con orgullo con sus monos naranja, encadenados y arrodillados a pleno sol del Caribe frente a sus celdas de rejas al aire libre, hizo escala en España.

El vuelo RCH7502 de un C-17 de las fuerzas armadas estadounidenses había partido de la base de Kandahar, en Afganistán, el día 10 de enero, llegó a la Base Aérea de Morón de la Frontera a las dos de la madrugada del día 11 GMT según los registros aeroportuarios, donde los prisioneros fueron trasladados a un avión C-141 con el que llegaron a Guantánamo a las 18.50 GMT.

Sólo sería la primera escala de este tipo en suelo español, al que seguirían otras similares en distintos países de la UE, y a las que pronto se sumarían las 1.080 escalas de los vuelos de la CIA en aviones camuflados transportando clandestinamente prisioneros no solo a Guantánamo sino también a cárceles secretas en Europa y muchos otros países para ser interrogados y torturados.

No hace tantos años que se produjeron estos hechos. Nadie pagó ni política ni penalmente por esos crímenes en Estados Unidos, pero nadie pagó tampoco en España ni en el resto de Europa por esa complicidad de años en la cual hubo muchos protagonistas y sin la cual no se hubieran podido cometer.

* Periodista y escritor.

En los levantamientos contra los regímenes burocráticos de 1956, 1968 y 1980, la crítica dominante era de izquierda. ¿Por qué en 1989-1991 la salida se planteó en la dirección a un retorno al capitalismo?

En los levantamientos contra los regímenes burocráticos de 1956, 1968 y 1980, la crítica dominante era de izquierda. ¿Por qué en 1989-1991 la salida se planteó en la dirección a un retorno al capitalismo? Según los resultados del Servicio Electoral de Chile, después del recuento del 99,99% de los sufragios, Gabriel Boric Font obtuvo 4.620.671 votos, es decir, el 55,87%. José Antonio Kast Rist recibió 3.649.647 votos, es decir, el 44,13%. Hubo 70.272 votos nulos (0,84%) y 23.944 votos en blanco (0,29%). La participación fue excepcionalmente alta: 55,68%.

Según los resultados del Servicio Electoral de Chile, después del recuento del 99,99% de los sufragios, Gabriel Boric Font obtuvo 4.620.671 votos, es decir, el 55,87%. José Antonio Kast Rist recibió 3.649.647 votos, es decir, el 44,13%. Hubo 70.272 votos nulos (0,84%) y 23.944 votos en blanco (0,29%). La participación fue excepcionalmente alta: 55,68%. El reconocimiento oficial de Taiwán de que hay tropas norteamericanas en su territorio hizo subir la tensión con China. Nuevos movimientos al interior de las superpotencias explican peligrosas movidas internacionales que vuelven a sacudir el tablero mundial.

El reconocimiento oficial de Taiwán de que hay tropas norteamericanas en su territorio hizo subir la tensión con China. Nuevos movimientos al interior de las superpotencias explican peligrosas movidas internacionales que vuelven a sacudir el tablero mundial. El Partido Demócrata y, en particular, las y los legisladores progresistas, incluidos algunos miembros de Socialistas Demócratas de América (DSA), están a la defensiva después de las elecciones de este mes y las votaciones del Congreso sobre los proyectos apoyados por el presidente Biden.

El Partido Demócrata y, en particular, las y los legisladores progresistas, incluidos algunos miembros de Socialistas Demócratas de América (DSA), están a la defensiva después de las elecciones de este mes y las votaciones del Congreso sobre los proyectos apoyados por el presidente Biden. Abdel Fattah al-Burhane jeneralak amaiera eman dio Omar al-Bashir boteretik kendu zuen 2018ko iraultzaren ondoriozko trantsizio-prozesuari. Estatu-kolpe honekin batera, manifestarien, oposizioko ekintzaileen eta gizarte zibileko ekintzaileen aurkako errepresio bortitza gertatu zen. Ehun zauritu baino gehiago eta dozena bat heriotza zenbatu ziren urriaren 31n.

Abdel Fattah al-Burhane jeneralak amaiera eman dio Omar al-Bashir boteretik kendu zuen 2018ko iraultzaren ondoriozko trantsizio-prozesuari. Estatu-kolpe honekin batera, manifestarien, oposizioko ekintzaileen eta gizarte zibileko ekintzaileen aurkako errepresio bortitza gertatu zen. Ehun zauritu baino gehiago eta dozena bat heriotza zenbatu ziren urriaren 31n. El general Abdel Fattah al-Burhane acaba de poner fin al proceso de transición resultante de la revolución de 2018 que derrocó a Omar al-Bashir. Este golpe de Estado va acompañado de una feroz represión contra manifestantes, activistas de la oposición y de la sociedad civil. Ya se contaban más de cien heridos y una docena de muertes a 31 de octubre.

El general Abdel Fattah al-Burhane acaba de poner fin al proceso de transición resultante de la revolución de 2018 que derrocó a Omar al-Bashir. Este golpe de Estado va acompañado de una feroz represión contra manifestantes, activistas de la oposición y de la sociedad civil. Ya se contaban más de cien heridos y una docena de muertes a 31 de octubre.